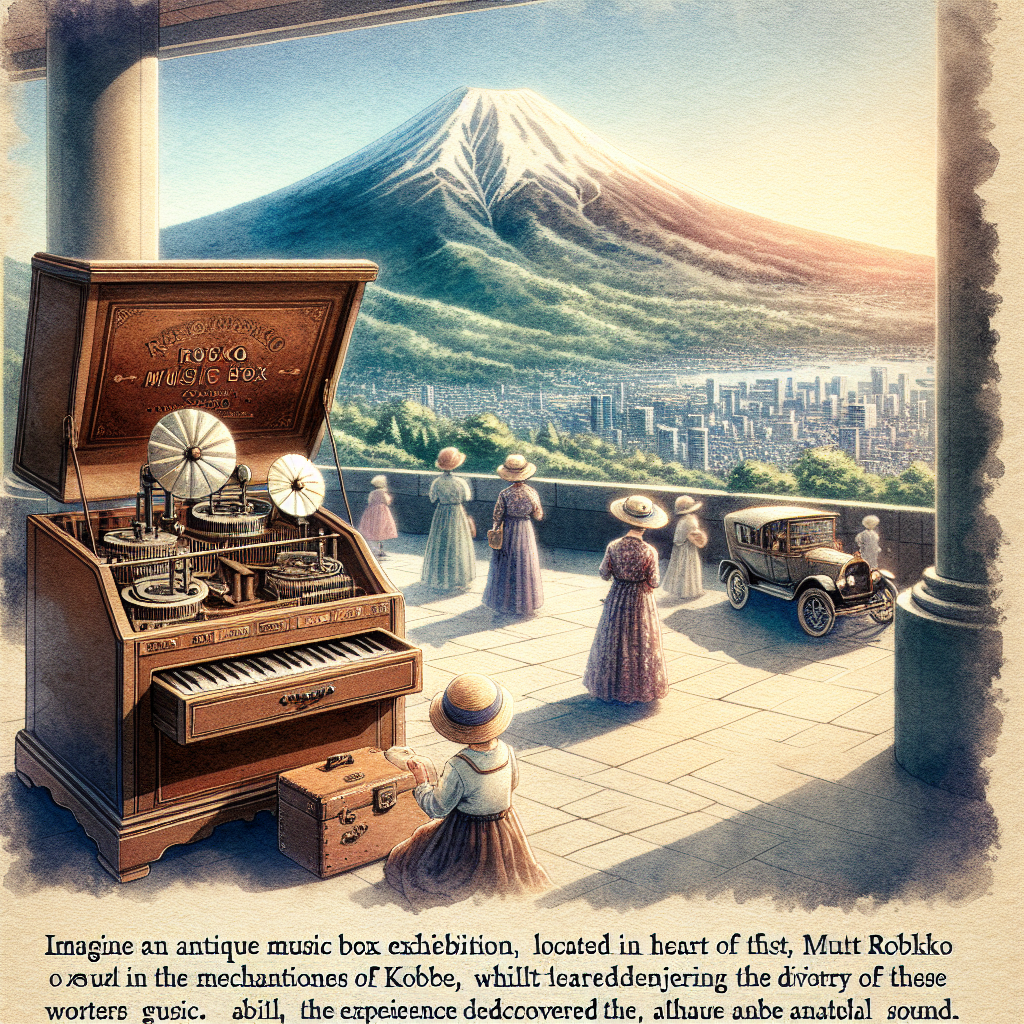

霧に包まれた六甲山の中腹に、不思議な音色が響いていた。神戸市街を見下ろす高台に佇む六甲オルゴール館。その建物は、まるでヨーロッパの山小屋のような佇まいで、周囲の緑に溶け込むように建っている。

私たちは、神戸の街を見下ろすテラスに立ち、深呼吸をした。ここまでの道のりは、山道をくねくねと登ってきた。カーナビの案内に従って進んできたものの、本当にこんな場所にオルゴール館があるのだろうかと、何度も不安になった。しかし、実際に到着してみると、その不安は杞憂だった。

玄関を開けると、静かな空間が広がっていた。木の温もりを感じる内装に、アンティーク調の展示ケースが並び、そこにはさまざまな種類のオルゴールが優美な姿を見せている。受付で入館料を支払い、まずは館内の案内を受けることにした。

「こちらが当館の目玉の一つ、ディスクオルゴールです」と、館員の方が丁寧に説明してくれる。直径50センチほどの金属製の円盤に無数の突起が並んでいる。その円盤を回転させることで、歯のような突起が内部の金属の歯を弾き、美しい音色を奏でる仕組みだという。

実際に演奏を聴かせていただくと、私たちは思わず息を呑んだ。現代のデジタル音楽とは全く異なる、温かみのある音色が空間に広がっていく。まるで100年前にタイムスリップしたかのような感覚だ。音の響き方も特別で、部屋の木材が共鳴して、より豊かな音色を作り出している。

館内には、様々な時代や地域のオルゴールが展示されている。小さな宝石箱のような手のひらサイズのものから、人の背丈ほどもある大型のものまで。それぞれが独自の歴史と物語を持っているように感じられた。

特に印象的だったのは、19世紀末に製作された大型のディスクオルゴール。当時の最先端技術を結集して作られたその楽器は、まるでオーケストラのような豊かな音色を奏でる。演奏曲目の中には、モーツァルトやベートーベンの名曲も含まれており、クラシック音楽をオルゴールで再現する技術の高さに驚かされた。

窓の外では、神戸の街並みが霞んで見える。六甲山の中腹という立地は、街の喧騒から離れた静寂を提供してくれる。その静けさの中で聴くオルゴールの音色は、より一層心に染み入るように感じられた。

館内には、ちょっとした休憩スペースもある。ここで、オルゴールの音色を BGM に、コーヒーを楽しむこともできる。私たちは、窓際の席に座り、ゆっくりとした時間を過ごした。目の前に広がる神戸の街並み、耳に届くオルゴールの音色、そして静かな空気。すべてが調和して、特別な時間を作り出してくれる。

展示の中には、珍しい仕掛けオルゴールもあった。音楽に合わせて人形が踊ったり、小さな情景が動いたりする様子は、まるで魔法のように感じられる。これらの機械仕掛けの精巧さは、現代のデジタル技術では表現できない味わいがある。

館内を巡っていると、オルゴールに込められた人々の想いが伝わってくるようだった。当時の人々は、この小さな機械に、どれほどの夢と憧れを託したのだろう。家庭で音楽を楽しむことが、現在のように当たり前ではなかった時代。オルゴールは、人々の音楽への渇望を満たす、貴重な存在だったに違いない。

時間が経つのを忘れるほど、私たちはオルゴールの世界に没入していた。外の景色を見ると、いつの間にか夕暮れ時になっていた。神戸の街に、オレンジ色の光が差し込んでいる。その光景を背景に、最後にもう一度ディスクオルゴールの演奏を聴かせていただいた。

帰り際、ミュージアムショップに立ち寄った。ここでは、小さなオルゴールや音楽箱を購入することができる。私たちは、この特別な一日の思い出として、小さなオルゴールを選んだ。これからは、家でもこの音色を楽しむことができる。

六甲オルゴール館での体験は、忙しい現代社会では失われがちな、ゆっくりと音楽を味わう贅沢な時間を与えてくれた。機械式の温かみのある音色、静かな空間、そして神戸の街を見下ろす景色。すべてが織りなす特別な体験は、きっと長く心に残ることだろう。

山を下りながら、私たちは今日の体験を振り返った。デジタル全盛の現代だからこそ、このアナログな音の世界に、特別な価値を感じる。六甲オルゴール館は、単なる博物館ではなく、時間を超えて音楽の本質的な魅力を伝える、かけがえのない場所なのだと実感した。

コメント